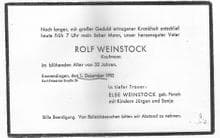

Rolf Weinstock

geb.: 8.10.1920 in Freiburg

gest.: 2.12.1952 in Freiburg

Beruf: Schlosser, Kaufmann

Wohnorte:

1920

Von: 8.10.1920 bis: 1925Moltkestr. 26, Emmendingen

1925

Von: 1925 bis: 15.7.1931Markgrafenstr. 26, Emmendingen

1931

Von: 15.7.1931 bis: 15.3.1937Landvogteistr. 6, Emmendingen

1937

Von: 15.3.1937 bis: 20.4.1938Karl-Friedrich-Str. 38, Emmendingen

1938

Von: 20.4.1938 bis: 11.11.1938Schifferstadt

1938

Von: 11.11.1938 bis: 1.5.1939Konzentrationslager Dachau

1939

Von: 1.5.1939 bis: 3.6.1939Karl-Friedrich-Str. 38, Emmendingen

1939

Von: 3.6.1939 bis: 5.10.1940Frankfurt

1940

Von: 5.10.1940 bis: 22.10.1940Karl-Friedrich-Str. 38, Emmendingen

Deportationshistorie:

1940

Am : 22.10.1940Aus Emmendingen nach Gurs

unbekannt

nach: Durchgangslager Drancy, besetztes Frankreich

1942

Am: 12.8.1942nach: Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, besetztes Polen

unbekannt

nach: Konzentrationslager Jawischowitz, besetztes Polen

1945

Am: 22.1.1945nach: Konzentrationslager Buchenwald

unbekannt

nach:

Familienzusammenhänge

Eltern:

Mutter:

Sophie Weinstock, geb. Heilbrunner

geb. am 31.7.1884 in Emmendingen

gest. am 14.8.1942 in Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, besetztes Polen

Vater:

Jakob Weinstock

geb. am 17.11.1879 in Wellhausen

gest. am 2.2.1925 in Freiburg

Friedrich Weinstock

geb. am 18.7.1911 in Emmendingen

gest. am 1945 in Indochina

Ehepartner:

Hochzeit am: 8.6.1946

in: Emmendingen

Elsa Weinstock , geb. Porsch

geb. am 26.1.1922 in Emmendingen

gest. am 22.4.1986 in Freiburg

Kinder

J. Weinstock

geb.: 1946

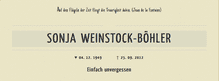

Sonja Gabriele Böhler-Weinstock

1949 – 2012

geb. am 4.12.1949 in Emmendingen

gest. am 25.9.2012 in Emmendingen

Biografie

Rolf Weinstock, geboren am 8. Oktober 1920 in Freiburg, ist der einzige in Emmendingen aufgewachsene Jude, der das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau überlebt hat. Sein 1948 in Deutschland erschienener Erinnerungsbericht ''Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands'' gilt als eines der ersten Bücher über die Judenvernichtung in der Zeit des Nationalsozialismus.

Leben vor und nach 1933

Rolf Weinstock war der Sohn des Kaufmanns Jakob Weinstock (1879–1925) und Sophie Weinstock, geborene Heilbrunner (1884–1942) und wuchs in Emmendingen in der Moltkestraße 8 auf. Als er vier Jahre alt war, starb sein Vater. Mitten in seinem letzten Schuljahr musste Rolf Weinstock wie alle jüdischen Volksschüler in Emmendingen an die jüdische Schulabteilung an der Markgrafenschule wechseln. Die Stufen 1 bis 3 und die Stufen 4 bis 8 waren jeweils in einer Klasse zusammengefasst, die der jüdische Lehrer Isaak Hobel unterrichtete.

Nach der Volksschule absolvierte Weinstock im Emmendinger Textil- und Aussteuergeschäft Emanuel Schwarz / Benjamin Weil, Markgrafenstr. 2, eine kaufmännische Ausbildung. Sophie Weinstock zog nach dem Tod ihres Mannes am 2. Februar 1925 mit den Jungen in ihr Elternhaus in der Markgrafenstraße 26 zurück, das ihr Vater Max Heilbrunner ihr und ihrem Mann 1924 überschrieben hatte. Sie führte dort die elterliche ''Markgrafenbrennerei'', eine Wein- Spirituosenhandlung. Am 18. April 1926 wurde das Haus öffentlich versteigert. Die Volksbank erwarb es. Sophie Weinstock konnte aber mit Fritz und Rolf dort wohnen bleiben und führte dort auch die Wein- und Spirituosenhandlung weiter. 1926 starb ihr Vater Max Heilbrunner. Am 8. Oktober 1926, Rolfs sechstem Geburtstag, starb Max Heilbrunner. 1928 kaufte der Emmendinger Zahnarzt Theodor Rehm das Haus in der Markgrafenstraße 26 und führte im Erdgeschoss seine Praxis. Sophie Weinstock führte im ersten Obergeschoss die Wein- und Spirituosenhandlung. Bis 1931 war sie Mieterin des Mannes, der ihren Stiefsohn Fritz 1933 schwer misshandeln lassen wird und der Grund für dessen Flucht sein wird. Bis Juli Mitte Juli 1931 lebte sie unter einem Dach mit dem Mann, der 1933 Befehl zur Misshandlung ihres Stiefsohns Fritz geben wird. Bis Juli 1937 lebte die Familie Weinstock in der Landvogteistr. 6, Emmendingen und seit März 1937 in der Karl-Friedrich-Str. 38.

Rolf Weinstocks Halbbruder Fritz Weinstock (1911–1945) war Mitglied der SPD und des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde Fritz Weinstock am 20. Mai 1933 in Emmendingen verhaftet, im Polizeirevier in „Schutzhaft“ genommen und auf Weisung von NSDAP-Kreisleiter Theo Rehm auf dem Weg ins Gerichtsgefängnis durch Hilfspolizei bzw. SA schwer misshandelt. Anfang Juni 1933 flüchtete er nach Frankreich.

Um seine erste Arbeitsstelle anzutreten, zog Rolf Weinstock am 20. April 1938 in die pfälzische Kleinstadt Schifferstadt, wo er als kaufmännischer Angestellter im Kaufhaus Oskar Bender Anstellung gefunden hatte. In Schifferstadt wurde er im Verlauf der Novemberpogrome am Abend des 10. November 1938 in „Schutzhaft“ genommen, kam zunächst in das Gefängnis von Speyer und wurde über Ludwigshafen am Rhein ins KZ Dachau deportiert. Als er nach mehrmonatiger KZ-Haft noch vor dem 27. Februar 1939 1939 in Dachau entlassen wurde und für wenige Wochen nach Emmendingen zurückgekehrt war, wurde ihm im dortigen Bezirksamt als „Rolf Israel Weinstock“ am 9. März 1939 die „Jüdische Kennkarte“ und mit großem aufgedruckten „J“ ausgestellt. Das dafür notwendige Passfoto hatte er am 27. Februar im Fotostudio Hirsmüller in Emmendingen machen lassen. Am 1. Mai 1939 meldete er sich nach Frankfurt am Main, Elkenbachstr. 22, ab, wo er bis zum 5. Oktober 1940 eine Ausbildung zum Schlosser begann. In Frankfurt lernte er die gleichalte Sessi Adler kennen, die Damenschneiderin von Beruf war. Mit ihr und ihren Eltern Selma und Leopold Adler plante er die Emigration in die Vereinigten Staaten. Aber am 5. Oktober 1940 besuchte er während seines Urlaubs seine Mutter Sophie Weinstock und seine Großmutter Nanette Heilbrunner (1859-1941) in der Karl-Friedrich-Str. 38.

Dort wurde Rolf Weinstock mit seiner Mutter und Großmutter am frühen Morgen des 22. Oktober 1940 im Rahmen der „Wagner-Bürckel-Aktion“, der Deportation von über 6500 badischen und saarpfälzischen Jüdinnen und Juden, verhaftet und zusammen mit weiteren 65 Emmendinger Juden mit einem Autobus zu einer Halle am Güterbahnhof von Freiburg gefahren. Am Abend des 23. Oktober 1940 wurden sie von dort in einer drei Tage und vier Nächte dauernden Zugfahrt über Breisach, Mulhouse, Chalon-sur-Saône, Lyon und Toulouse in das Internierungslager Camp de Gurs im unbesetzten Teil Frankreichs deportiert. Unter den unmenschlichen Lagerbedingungen in Gurs starb seine 82-jährige Großmutter Nanette Heilbrunner am 22. August 1941 (seine eigene Beschreibung der Deportation und der Lebensumstände in Gurs finden Sie auf den Seiten seiner Mutter Sophie Heilbrunner und seiner Großmutter Nanette Heilbrunner). In den ersten Monaten in Gurs konnte er im Herbst 1940 mit Hilfe von Siegfried Nelson, der zufällig in seiner Baracke lebte und Vater seines Freiburger Freundes Gerhard Nelson war, noch über die Schweiz Briefe an Sessi Adler schicken, erfuhr aber nicht mehr, dass der dreiköpfigen Familie Adler im April 1941 die Flucht in die Vereinigten Staaten über Lissabon geglückt war (die erhaltenen Briefe hat Siegfried Nelsons Enkel Joachim Nelson dem Jüdischen Museum Emmendingen freundlicherweise als Dauerleihgabe überlassen).

Am 8. August 1942 gehörten Sophie und Rolf Weinstock zu einem Kontingent von 600 Personen, die im Rahmen der zwischen französischen und deutschen Behörden vereinbarten Massendeportationen der im unbesetzten Teil Frankreichs in Lagern internierten oder anderweitig aufhältigen „staatenlosen“ Jüdinnen und Juden von Gurs in den besetzten Teil Frankreichs abgeschoben wurden. Nach einer fast zweijährigen Internierungshaft in Gurs und einem dreitägigen Zwischenhalt im Sammellager Drancy, wo dieser Transport aus Gurs am 9. August 1942 eintraf, wurden Sophie und Rolf Weinstock im 18. Transport des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) am 12. August 1942 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Der Zug mit 1007 Jüdinnen und Juden kam nach zweitägiger Fahrt am 14. August 1942 an der „Judenrampe“ zwischen Stammlager Auschwitz I und Birkenau an. Rolf Weinstock wurde als „arbeitsfähig“ eingestuft und bekam die Lagernummer 590000. Zusammen mit 62 Frauen (Häftlingsnummern 17069–17130) und 232 Männern des Deportationszuges, die die Nummern 58785–59017 erhielten, wurde er als Häftling ins Lager eingewiesen; unklar bleibt, ob zunächst in das Stammlager oder nach Birkenau. Die übrigen 712 Deportierten, darunter Sophie Weinstock, wurden noch am Tag der Ankunft in der Gaskammer von Auschwitz-Birkenau ermordet.

Laut eigenen Angaben kam Weinstock nach der Aufnahmeprozedur in ein nicht näher bezeichnetes Arbeitskommando, das unter anderem tiefe Wassergräben auf dem Lagerareal von Auschwitz-Birkenau ausheben musste. Wie lange Weinstock in diesem Arbeitskommando war, ist nicht genau bekannt. Vermutlich schon Ende August oder Anfang September 1942 gehörte er nach eigenen Angaben zu einem 200 Mann starken Kontingent, das ins KZ-Außenlager Jawischowitz überstellt wurde und von dem 150 Häftlinge dort in den Kohlegruben zum Arbeitseinsatz kamen. Dieses, in der ersten Jahreshälfte 1942 errichtete Lager war am 15. August 1942 mit der Überstellung von 150 Häftlingen aus Auschwitz-Birkenau eröffnet worden und befand sich laut Weinstock auch bei dessen Ankunft noch „im Aufbau“. Bis Ende 1942 wurden in dem Nebenlager bereits rund 700 Häftlinge untergebracht. Weinstock musste bis zur Lagerauflösung im Januar 1945 im Bergwerk Brzeszcze-Jawischowitz schwerste Zwangsarbeit verrichten. Neun Tage vor der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar 1945 trat er mit anderen KZ-Häftlingen den Todesmarsch in das KZ Buchenwald an, wo er am 25. Januar ankam. Am 11. April 1945 wurde er dort mit seinen Mithäftlingen von amerikanischen Einheiten befreit.

Leben nach 1945

Weinstock war der einzige aus Emmendingen stammende Auschwitz-Überlebende und kehrte am 5. Juni 1945 nach Emmendingen zurück. Dort gehörte er zum ersten Bürgerausschuss der Stadt nach dem Krieg. Er wurde Leiter der Betreuungsstelle für die Opfer des Nationalsozialismus. Außerdem war er Gründungsvorsitzender des Kreisverbands der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN). Als Beauftragter des Auschwitzkomitees in der französischen Zone setzte er sich für die „Wiedergutmachung“ von NS-Verfolgten ein. Für die Ermittlungen im Rahmen der Synagogenbrandprozesse zu Emmendingen am Landgericht Freiburg 1947-1949 gaben Rolf Weinstocks Zeugenaussagen entscheidende Hinweise.

In Freiburg und Emmendingen wurde Weinstock auch in der Nachkriegszeit diffamiert und erhielt menschenverachtende, antisemitische Drohbriefe, drunter jene anonyme Postkarte, die im Jüdisches Museum Emmendingen ausgestellt wird.

Weinstock begann seine Erinnerungen an die Verfolgung zusammenzufassen und hatte bereits im Juli 1945 eine tagebuchartige Textskizze zusammengestellt. Damit hatte Weinstock eines der ersten Bücher über die Judenvernichtung nach dem Krieg vorbereitet. Die Suche nach einem Verlag erwies sich indessen als schwierig. 1948 fand sich schließlich der kommunistische Volks-Verlag in Singen (Hohentwiel) bereit, Weinstocks Buch zu verlegen. Mit dem liberalen Willi Karl Hebel (1912–2005) aus Schwenningen war auch ein Drucker gefunden, der das Buch mit dem Titel „Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands“ mit einer Auflage von 5000 Exemplaren druckte.

Weinstocks Bericht wurde jedoch kaum gekauft und gelesen. 1950 sollte sein im Sinne der DDR-Ideologie überarbeitetes Buch unter dem Titel „Rolf, Kopf hoch!“ im VVN-Verlag erscheinen, scheiterte aber auch dort. Ein Großteil der Auflage wurde noch am Tag des Erscheinens makuliert. Der Grund für dieses Vorgehen lag vermutlich in Weinstocks Schilderung der Befreiung des Lagers Buchenwald, die nach DDR-Geschichtsschreibung eine Selbstbefreiung durch kommunistische Häftlinge war, während Weinstock das Anrücken der amerikanischen Panzer als wesentlich für die Aufgabe des Lagers angab.

Rolf Weinstock initiierte die Errichtung des VVN-Mahnmals „Den Opfern des Nazismus 1933–1945“, das 1948 am Städtischen Friedhof Emmendingen, nahe dem Haupteingang, aufgestellt wurde. Bei dessen Einweihung hielt Weinstock in seiner Funktion als Zonenbeirat der VVN eine Ansprache, in der er im Besonderen der Emmendinger Jüdinnen und Juden gedachte, die am 22. Oktober 1940 nach Gurs deportiert worden waren. Noch in der Nacht vor der Einweihung war das ''Ehrenmal für die Opfer des Nationalsozialismus des Landkreises Emmendingen'' von Unbekannten beschädigt worden.

Weinstock war seit dem 8. Juni 1946 mit Elsa Porsch verheiratet, mit der er einen Sohn und eine Tochter bekam. An Tuberkulose erkrankt, starb Rolf Weinstock im Alter von 32 Jahren am 2. Dezember 1952 in Freiburg an den Folgen seiner mehrjährigen KZ-Haft und wurde im nichtjüdischen Teil des städtischen Friedhofs Emmendingen (''Bergfriedhof'') im Grab der Familie seiner Frau begraben.

Ehrungen und Gedenken

Im Jahr 1991 hat die Stadt Emmendingen nach langen und kontroversen Debatten eine Straße nach der Familie Weinstock benannt.

Sophie und Rolf Weinstock finden sich mit Namen und Geburtsjahr auf der „Mauer der Namen“ des Mémorial de la Shoah in Paris.

Sophie Weinstock („Verschleppt nach Gurs | Auschwitz | Sobibor | Lodz | weiteres Schicksal unbekannt“), Nanette Heilbrunner („Verschleppt nach Gurs und dort gestorben“) und Rolf Weinstock („Für alle, die widerstanden haben“) werden auf den Namensstelen neben dem Mahnmal am Städtischen Friedhof Emmendingen genannt.

Markus Wolter

Photographien

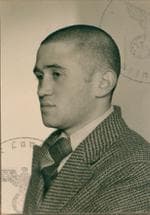

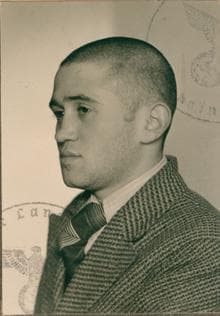

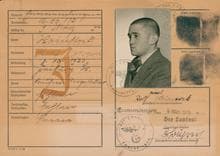

Portrait von Rolf Weinstock aus der nationalsozialistischen Judenkennkarte (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

Portrait von Rolf Weinstock aus der nationalsozialistischen Judenkennkarte (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Jüdische Kinder der Emmendinger Markgrafenschule (Sonderklasse): 1 Heinz Richheimer; 2 Rolf Weinstock; 3 Else Geismar (Pripis); 4 Gertrud Bloch (Fröhlich); 5 Werner Bloch; 6 Horst Grünebaum; 7 Alfred Geismar; 8 Gertrud "Trudel" Weil (Mendelson); 9 Gert Baer; 10 Herta Ilse Weil (Cohn); 11 Richard Kahn; 12 Hannelore Hobel (Eigner); 13 Susanne Wertheimer (House); 14 Eleonore Grünebaum; 15 Rudolf Kahn (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

Jüdische Kinder der Emmendinger Markgrafenschule (Sonderklasse): 1 Heinz Richheimer; 2 Rolf Weinstock; 3 Else Geismar (Pripis); 4 Gertrud Bloch (Fröhlich); 5 Werner Bloch; 6 Horst Grünebaum; 7 Alfred Geismar; 8 Gertrud "Trudel" Weil (Mendelson); 9 Gert Baer; 10 Herta Ilse Weil (Cohn); 11 Richard Kahn; 12 Hannelore Hobel (Eigner); 13 Susanne Wertheimer (House); 14 Eleonore Grünebaum; 15 Rudolf Kahn (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Rolf Weinstock 1948 bei seiner Ansprache anlässlich der Einweihung des VVN-Mahnmals "Für die Opfer des Nazismus 1933-1945" am 14. Januar 1948, Bergfriedhof Emmendingen (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

Rolf Weinstock 1948 bei seiner Ansprache anlässlich der Einweihung des VVN-Mahnmals "Für die Opfer des Nazismus 1933-1945" am 14. Januar 1948, Bergfriedhof Emmendingen (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Das VVN-Mahnmal "Für die Opfer des Nazismus 1933-1945" am Bergfriedhof Emmendingen (Bild: Markus Wolter).

Das VVN-Mahnmal "Für die Opfer des Nazismus 1933-1945" am Bergfriedhof Emmendingen (Bild: Markus Wolter). Grabstätte der Familien Weinstock und Porsch in Emmendingen (Bild: Markus Wolter).

Grabstätte der Familien Weinstock und Porsch in Emmendingen (Bild: Markus Wolter). Elternhaus Rolf Weinstocks in der Markgrafenstraße 26 in Emmendingen heute (Bild: Markus Wolter).

Elternhaus Rolf Weinstocks in der Markgrafenstraße 26 in Emmendingen heute (Bild: Markus Wolter). Wohnhaus der Familie Weinstock in der Karl-Friedrich-Strafße 38 in Emmendingen heute (Bild: Markus Wolter).

Wohnhaus der Familie Weinstock in der Karl-Friedrich-Strafße 38 in Emmendingen heute (Bild: Markus Wolter). Haus, in dem Rolf Weinstock mit seiner Familie von 1946 bis 1952 lebte (Bild: Markus Wolter).

Haus, in dem Rolf Weinstock mit seiner Familie von 1946 bis 1952 lebte (Bild: Markus Wolter).Dokumente

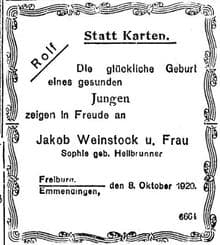

Geburtsanzeige für Rolf Weinstock in den Breisgauer Nachrichten (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

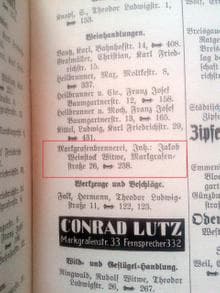

Geburtsanzeige für Rolf Weinstock in den Breisgauer Nachrichten (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Die Markgrafenbrennerei im Emmendinger Adressbuch von 1925 mit Sofie Weinstock als Inhaberin (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

Die Markgrafenbrennerei im Emmendinger Adressbuch von 1925 mit Sofie Weinstock als Inhaberin (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Todesanzeige von Jakob Weinstock in den Breisgauer Nachrichten vom Februar 1925 (Quelle: Sammlung Bernd Serger).

Todesanzeige von Jakob Weinstock in den Breisgauer Nachrichten vom Februar 1925 (Quelle: Sammlung Bernd Serger). Danksagung Sophie Weinstocks in den Breisgauer Nachrichten vom Februar 1925 (Quelle: Sammlung Bernd Serger).

Danksagung Sophie Weinstocks in den Breisgauer Nachrichten vom Februar 1925 (Quelle: Sammlung Bernd Serger). Nationalsozialistische Judenkennkarte von Rolf Weinstock. Das Foto wurde laut Aufnahmebuch des Emmendinger Fotografen Hirsmüller am 27. Februar 1939 aufgenommen. Die kurzen Haare sprechen dafür, dass Rolf Weinstock erst kurz zuvor aus Dachau entlassen worden war (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

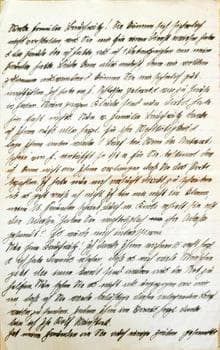

Nationalsozialistische Judenkennkarte von Rolf Weinstock. Das Foto wurde laut Aufnahmebuch des Emmendinger Fotografen Hirsmüller am 27. Februar 1939 aufgenommen. Die kurzen Haare sprechen dafür, dass Rolf Weinstock erst kurz zuvor aus Dachau entlassen worden war (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Brief von Rolf Weinstock an Siegfried Nelsons Schwester Rosa Bauchwitz in Zürich, geschrieben zwischen dem 5. und 17. Dezember 1940 aus Gurs. Die erwähnte Freundin ist Sessi Adler aus Frankfurt:

"Werte Familie Bauchwitz! Sie können sich sicherlich nicht vorstellen, was Sie mir für einen Dienst erwiesen haben & die Freude die ich hatte, als ich 1 Lebenszeichen von meiner Freundin hatte. Leider kam alles anderst, denn wir wollten zusammen auswandern & können Sie mir sicherlich gut nachfühlen. Ich habe in F. [Frankfurt] Schlosser gelernt & war zu Hause in Ferien. Meine ganzen Kleider sind nun dort & habe hier fast nichts. Nun w. Familie Bauchwitz danke ich Ihnen aufs aller herzl. für ihre Wohltätigkeit & lege Ihnen anbei wieder 1 Brief bei. Wenn der Antwortschein von F. eintrifft so ist es für Sie bestimmt, denn ich kann nicht von Ihnen verlangen, daß Sie das Porto bezahlen. Ich habe nun noch versucht direkt zu schreiben ob es geht weiß ich nicht. Ich bin mir nicht im Klaren, meine lb. Freundin schrieb, „durch m. Karte erhielt sie erst die Adreße.“ Haben Sie nachträglich an ihre Adreße gesandt? Es würde mich interessieren.

Nun Fam. Bauchwitz! Ich danke Ihnen nochmals recht herzl. & ich habe daraus ersehen, daß es noch viele Menschen gibt die immer bereit sind anderen aus der Not zu helfen. Nun sehen Sie es nicht als ungezogen von mir an, daß ich Sie wieder belästige diesen inliegenden Brief wieder zu senden. Indem Ihnen im Voraus herzl. danke bin ich Ihr Rolf Weinstock.

Hat meine Freundin an Sie noch einige Zeilen gesandt?"

(Quelle: Jüdisches Museum Emmendingen, Schenkung Joachim Nelson)

Brief von Rolf Weinstock an Siegfried Nelsons Schwester Rosa Bauchwitz in Zürich, geschrieben zwischen dem 5. und 17. Dezember 1940 aus Gurs. Die erwähnte Freundin ist Sessi Adler aus Frankfurt:

"Werte Familie Bauchwitz! Sie können sich sicherlich nicht vorstellen, was Sie mir für einen Dienst erwiesen haben & die Freude die ich hatte, als ich 1 Lebenszeichen von meiner Freundin hatte. Leider kam alles anderst, denn wir wollten zusammen auswandern & können Sie mir sicherlich gut nachfühlen. Ich habe in F. [Frankfurt] Schlosser gelernt & war zu Hause in Ferien. Meine ganzen Kleider sind nun dort & habe hier fast nichts. Nun w. Familie Bauchwitz danke ich Ihnen aufs aller herzl. für ihre Wohltätigkeit & lege Ihnen anbei wieder 1 Brief bei. Wenn der Antwortschein von F. eintrifft so ist es für Sie bestimmt, denn ich kann nicht von Ihnen verlangen, daß Sie das Porto bezahlen. Ich habe nun noch versucht direkt zu schreiben ob es geht weiß ich nicht. Ich bin mir nicht im Klaren, meine lb. Freundin schrieb, „durch m. Karte erhielt sie erst die Adreße.“ Haben Sie nachträglich an ihre Adreße gesandt? Es würde mich interessieren.

Nun Fam. Bauchwitz! Ich danke Ihnen nochmals recht herzl. & ich habe daraus ersehen, daß es noch viele Menschen gibt die immer bereit sind anderen aus der Not zu helfen. Nun sehen Sie es nicht als ungezogen von mir an, daß ich Sie wieder belästige diesen inliegenden Brief wieder zu senden. Indem Ihnen im Voraus herzl. danke bin ich Ihr Rolf Weinstock.

Hat meine Freundin an Sie noch einige Zeilen gesandt?"

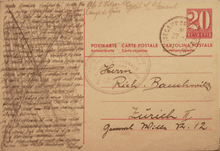

(Quelle: Jüdisches Museum Emmendingen, Schenkung Joachim Nelson) Vermutlich Ende Dezember 1940 geschriebener Text von Rolf Weinstock auf einer am 27. Januar 1941 verschickten Postkarte Siegfried Nelsons an seine Schwester Rosa Bauchwitz in Zürich:

"Werte Familie Bauchwitz! Hoffe Sie bei bester Gesundheit was bei mir G(ott) s(ei) D(ank) auch der Fall ist. Sie fragen nach dem Brief v. Sessi Adler dieser 1. Brief v. Ihr erhielt ich durch Sie vom 10.12. Ich antwortete am selben Tag wieder über Sie & muß der Brief inzwischen angekommen

sein sodaß Sie nun sicherlich die Bestätigung des 1. Briefs haben. Ich wäre sehr traurig wenn schon ein zweiter an mich abgegangen wäre & darin der Zensur verfallen wäre. Ich will hoffen daß recht bald wieder ein Brief für mich kommt sodaß das einseitige Leben für mich hier kurze Zeit eine Ablenkung findet. Mein Freund Nelson ist gesund wie Sie an seinen Zeilen ersehen können. Zu 1941 erlaube ich mir Ihnen alles Gute zu wünschen & wir wollen hoffen daß dieses Jahr den Frieden über die Welt für immer bringen wird. Mein herzl. Dank & mit den besten Grüßen bin ich Ihr dankbarer Rolf Weinstock"

Vermutlich Ende Dezember 1940 geschriebener Text von Rolf Weinstock auf einer am 27. Januar 1941 verschickten Postkarte Siegfried Nelsons an seine Schwester Rosa Bauchwitz in Zürich:

"Werte Familie Bauchwitz! Hoffe Sie bei bester Gesundheit was bei mir G(ott) s(ei) D(ank) auch der Fall ist. Sie fragen nach dem Brief v. Sessi Adler dieser 1. Brief v. Ihr erhielt ich durch Sie vom 10.12. Ich antwortete am selben Tag wieder über Sie & muß der Brief inzwischen angekommen

sein sodaß Sie nun sicherlich die Bestätigung des 1. Briefs haben. Ich wäre sehr traurig wenn schon ein zweiter an mich abgegangen wäre & darin der Zensur verfallen wäre. Ich will hoffen daß recht bald wieder ein Brief für mich kommt sodaß das einseitige Leben für mich hier kurze Zeit eine Ablenkung findet. Mein Freund Nelson ist gesund wie Sie an seinen Zeilen ersehen können. Zu 1941 erlaube ich mir Ihnen alles Gute zu wünschen & wir wollen hoffen daß dieses Jahr den Frieden über die Welt für immer bringen wird. Mein herzl. Dank & mit den besten Grüßen bin ich Ihr dankbarer Rolf Weinstock" Französische Deportationsliste mit dem Namen von Rolf Weinstock (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Französische Deportationsliste mit dem Namen von Rolf Weinstock (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Dokument aus dem Vernichtungslager Auschwitz zu Rolf Weinstock (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

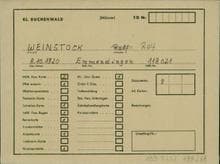

Dokument aus dem Vernichtungslager Auschwitz zu Rolf Weinstock (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (1) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (1) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (3) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (3) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (4) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (4) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (5) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (5) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (7) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (7) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (9) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (9) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (11) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (11) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (13) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (13) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (14) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (14) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (15) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (15) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (16) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (16) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (17) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (17) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (19) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (19) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (21) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum).

Häftlingsdokumente zu Rolf Weinstock aus dem Konzentrationslager Buchenwald (21) (Quelle: United States Holocaust Memorial Museum). Liste aus dem Jahr 1949 mit dem Namen von Rolf Weinstock, die ihn als Verfolgten des Nationalsozialismus nennt (Quelle: Arolsen-Archiv).

Liste aus dem Jahr 1949 mit dem Namen von Rolf Weinstock, die ihn als Verfolgten des Nationalsozialismus nennt (Quelle: Arolsen-Archiv). Auf dem Mémorial de la Shoah in Paris wird Rolf Weinstock genannt (Quelle: Find A Grave).

Auf dem Mémorial de la Shoah in Paris wird Rolf Weinstock genannt (Quelle: Find A Grave). Rolf Weinstocks 1945 geschriebenes Buch "Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands", für das er erst 1948 einen Verlag fand. Originalausgabe Volksverlag Singen/HTW.

Rolf Weinstocks 1945 geschriebenes Buch "Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands", für das er erst 1948 einen Verlag fand. Originalausgabe Volksverlag Singen/HTW. Am 9. September 1952 beschreibt der Emmendinger Auschwitz-Überlebende Rolf Weinstock das Geschäft seines ehemaligen Lehrherrn Emanuel Schwarz (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 4877).

Am 9. September 1952 beschreibt der Emmendinger Auschwitz-Überlebende Rolf Weinstock das Geschäft seines ehemaligen Lehrherrn Emanuel Schwarz (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 4877). Schreiben des Landesamts für Wiedergutmachung vom 23. Dezember 1953 zum Schicksal Rolf Weinstocks.

Schreiben des Landesamts für Wiedergutmachung vom 23. Dezember 1953 zum Schicksal Rolf Weinstocks. Todesanzeige von Rolf Weinstock in der Badischen Zeitung vom 1. Dezember 1952 (Quelle: Badische Zeitung).

Todesanzeige von Rolf Weinstock in der Badischen Zeitung vom 1. Dezember 1952 (Quelle: Badische Zeitung). Danksagung in der Badischen Zeitung vom 9. Dezember 1952 (Quelle: Badische Zeitung).

Danksagung in der Badischen Zeitung vom 9. Dezember 1952 (Quelle: Badische Zeitung). Traueranzeige von Rolf Weinstocks Tochter Sonja Weinstock-Böhler.

Traueranzeige von Rolf Weinstocks Tochter Sonja Weinstock-Böhler.

Archiv & Quellen:

Gedruckte Quellen / Publikationen

- Badische Zeitung, Lokalausgabe Emmendingen 1.12.1952

- Badische Zeitung, Lokalausgabe Emmendingen 9.12.1952

- Jenne, Hans-Jörg/Auer, Gerhard (Hgg.), Geschichte der Stadt Emmendingen, Band 2 Vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1945, Emmendingen 2011, Seite 405.452-456.465f.490.530

- Klarsfeld, Béate et Serge, Le Mémorial de la déportation des juifs de France, Paris 1978

- Sold, Emil Georg/Kukatzki, Bernhard, 'Die Schifferstadter Juden. Ein Lesebuch'' (Beiträge zur Schifferstadter Ortsgeschichte 4/5, Hg. Stadtsparkasse Schifferstadt, Schifferstadt 1988

- Sommer, Benedikt, Vor 70 Jahren starb der Emmendinger Holocaust-Überlebende Rolf Weinstock, in: Badische Zeitung, 11. November 2022

- Stadtarchiv Emmendingen, Adressbuch Emmendingen 1925

- Stadtarchiv Emmendingen, Breisgauer Nachrichten 8.10.1920

- Online-Ausgabe https://digisam.ub.uni-giessen.de/2785438 ''Frühe Holocaustliteratur / Digitale Giessener Sammlungen'', Universitätsbibliothek Gießen: Weinstock, Rolf, Das wahre Gesicht Hitler-Deutschlands, Singen 1948

- Weinstock, Rolf, Rolf, Kopf hoch! Die Geschichte eines jungen Juden, bearbeitet von Anna von Fischer, VVN-Verlag Berlin-Potsdam 1950

Archivalien

| Archiv | Quelle | Signatur |

|---|---|---|

| Stadtarchiv Emmendingen | Meldekarte | – |

| Stadtarchiv Emmendingen | Städtische Sammlung | – |

| Stadtarchiv Emmendingen | Nationalsozialistische Judenkennkarte | – |

| Staatsarchiv Freiburg | Offener Brief des Beauftragten des Auschwitzkomitees der französischen Zone, Rolf Weinstock, Emmendingen, an die Vereinigung für Loyale Restitution, 1950 | C 5/1 Nr. 1952 |

| Staatsarchiv Freiburg | Kläger: Weinstock, Rolf, Emmendingen Beklagte(r): Schlenker, Emma geb. Malzacher, Windenreute Gegenstand: Rückerstattung (Einrichtungsgegenstände, hier: Schlafzimmer) | F 166/3 Nr. 1791 |

| Staatsarchiv Freiburg | Weinstock, Rolf, Erbe | F 166/3 Nr. 5419 |

| Staatsarchiv Ludwigsburg | EL 228 b II Nr. 11453 | |

| "Verzeichnis der am 22. Oktober 1940 aus Baden ausgewiesenen Juden" (Emmendingen), erstellt vom "Generalbevollmächtigten für das Jüdische Vermögen in Baden", Karlsruhe 1940/41 | Digitalisat: Badische Landesbibliothek, Karlsruhe: https://digital.blb-karlsruhe.de/blbihd/content/titleinfo/1079922 | |

| Arolsen-Archiv | Individual Files (male) Concentration Camp Buchenwald United States Holocaust Memorial Museum: Names from French deportations lists | – |

| Arolsen Archiv | Europa, Registrierung von Ausländern und deutschen Verfolgten, 1939-1947 | – |

| United States Holocaust Memorial Museum | Prisoner registration forms from Auschwitz | – |

| United States Holocaust Memorial Museum | Arrivals to Buchenwald on January 22, 1945 | – |

| Ancestry | Namen der Überlebenden, gedruckt in der Zeitung Aufbau Newspaper, New York, 1944-1946 | – |

| Yad Vashem | Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer (online) | – |

| Wikipedia | Rolf Weinstock | – |

| Sammlung Bernd Serger | – | |

| My Heritage | Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939 | – |

| My Heritage | Jüdische Holocaust-Gedenkstätten und jüdische Einwohner Deutschlands 1939-1945 | – |

| My Heritage | Berühmte Personen im Laufe der Geschichte | – |

| My Heritage | Berühmte Personen im Laufe der Geschichte | – |

| Find A Grave | Rolf Weinstock | – |