Alfred Geismar

geb.: 19.3.1925 in Gießen

gest.: 29.11.1942 in Berlin

Beruf: Schlosserlehrling

Wohnorte:

1925

Von: 19.3.1925 bis: 3.8.1931Weilburg an der Lahn

1931

Von: 3.8.1931 bis: 30.7.1939Karl-Friedrich-Str. 66, Emmendingen

1939

Von: 30.7.1939 bis: 24.9.1940Rosenthalstr. 26, Berlin C2

1940

Von: 24.9.1940 bis: 14.10.1940Karl-Friedrich-Str. 66, Emmendingen

1940

Von: 14.10.1940 bis: 29.11.1942Elisabethstr. 18, Berlin

Familienzusammenhänge

Eltern:

Mutter:

Hedwig Geismar, geb. Günzburger

geb. am 9.5.1888 in Emmendingen

gest. am 12.8.1942 in Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, besetztes Polen

Vater:

Max Geismar

geb. am 14.6.1884 in Breisach

gest. am 12.8.1942 in Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau, besetztes Polen

Geschwister

Else Rosa Pripis, geb. Geismar

geb. am 10.3.1923 in Gießen

Biografie

Geburt in Hessen

Alfred Geismar ist der Sohn von Max und Hedwig Geismar. Hedwig Geismar war gebürtige Emmendingerin. Max Geismar stammte aus Breisach. Nach der Heirat am 24. April 1922 in Emmendingen lebte das Ehepaar in Weilburg an der Lahn. Max Geismar besaß dort ein Schuhgeschäft. Am 10. März 1923 wurde im 40 Kilometer entfernten Gießen Schwester Else geboren. Am 19. März 1925 kam ebenfalls in Gießen Alfred auf die Welt.

Umzug nach Emmendingen

Am 24. April 1931 zog Hedwig Geismar mit den Kindern zurück zur ihrer Familie nach Emmendingen, weil das Schuhgeschäft schlecht lief. Nach der Machtergreifung musste Max Geismar sein Geschäft schließlich aufgeben und zog im Dezember 1934 ebenfalls nach Emmendingen. Dort führte er in der Karl-Friedrich-Str. 36 ein Lebensmittelgeschäft.

Aus einer Auflistung von Else Pripis aus dem Jahr 1959 wissen wir, wie die Wohnverhältnisse waren. Das Haus hatte sechs Zimmer, eine Küche, einen Keller und einen Speicher: ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer für Else und eine ihrer Tanten, ein Schlafzimmer für die andere Tante, ein Schlafzimmer für Hedwig und Max Geismar, ein Schlafzimmer für Alfred Geismar. Das Wohnzimmer war mit einem Auszugstisch und sechs Stühlen, einem Buffet, einem Schreibtisch, einem Sofa, einem zweitürigen Kleiderschrank und einer Singer-Nähmaschine möbliert. Im Schlafzimmer von Hedwig und Max Günzburger gab es eine weitere Nähmaschine der Firma „Mundlos“. Im Keller standen zwei Damenfahrräder und ein Herrenfahrrad sowie Regale mit eingemachtem Obst und Marmelade, und auch auf dem Speicher standen Regale mit eingemachtem Obst.

Else Pripis zufolge wurde bei ihr zu Hause kein Dialekt gesprochen, sondern Hochdeutsch. Ihr aus Breisach stammender Vater habe den Dialekt beherrscht, aber als Kaufmann nicht eingesetzt, während die jüdischen Viehhändler in Emmendingen Dialekt gesprochen hätten.

Ausbildung

Alfred besuchte die Volksschule in Emmendingen und musste im Sommer 1934 wie alle jüdischen Volksschüler an die jüdische Sonderklasse in der Emmendinger Markgrafenschule wechseln. Dort unterrichte der Lehrer Isaak Hobel alle Klassenstufen gemeinsam. Wie seine Schwester wechselte Alfred an die jüdische Schulabteilung nach Freiburg, die zum 21. Oktober 1936 an der Freiburger Lessingschule eingerichtet worden war. Auf Wunsch der Eltern sollte er 1938 zu seinem Onkel Philipp Günzburger nach Basel ziehen, dort die Schule abschließen und dann eine Lehre als Koch absolvieren. Mit Erreichen des 15. Lebensjahres sollte er zu Verwandten nach Amerika auswandern. Das Einreisegesuch in die Schweiz, das sein Onkel am 23. März 1938 für ihn stellte, wurde vom Basler Polizeidepartement, Abteilung Fremdenpolizei, abgelehnt.

Else lernte von April 1937 bis September 1939 bei den jüdischen Geschwistern Else und Martha Mayer das Weißnäherinnenhandwerk. Die Werkstätte für feine Damen- und Herrenwäsche befand sich in der Nähe des Elternhauses.

Else und Alfred Geismar waren beide für einen Kindertransport 1939 nach Basel angemeldet. Else Geismar hatte schon die Adresse in Liestal erfahren. Aber es kam nicht dazu. Ihre Vermutung: Sie und ihr Bruder wurden von der Liste gestrichen und durch die Töchter des Lehrers Hobel (Hannelore später Eigner) und des Kantors Bandel (Ruth später Frei) ersetzt. Als Else Pripis 1989 in Emmendingen Hannelore Eigner traf, erzählte diese ihr vom Aufenthalt in Liestal genau in dem Haus, das man ihr genannt hatte.

Berlin

Alfred Geismar war in den Jahren 1939 bis 1941 im Jugendwohnheim in Berlin C 2, Rosenstraße 2-4 untergebracht und absolvierte bei der "Umschichtungsstelle der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland" ein Schlosserpraktikum: "Geismar war ehrlich, fleissig & seine Haltung jederzeit vorbildlich. Er scheidet wegen Einberufung zum Arbeitseinsatz aus." (Zeugnis von Alfred Geismar) Kurz bevor seine Eltern deportiert wurden, war er vom 24. September bis 14. Oktober 1940 noch einmal für drei Wochen in Emmendingen.

Kampf des 15-jährigen ums eigene Hab und Gut

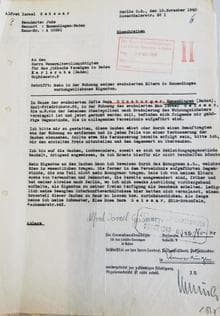

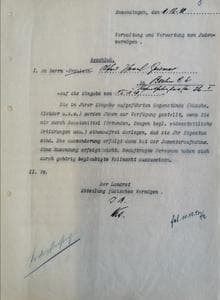

Am 14. November 1940 schreibt die 17-jährige Else Geismar aus Köln an den Generalbevollmächtigten für das Jüdische Vermögen in Baden mit Sitz in Karlsruhe und listet Kleidungsstücke, Schuhe, Wäscheplatten, Handtücher, ein Fahrrad der Marke „Presto“ und ein Zeugnisheft auf und bittet um Zusendung ihrer Sachen. Die Kleidungsstücke seien alle mit „E.G.“ gezeichnet. Am 15. November 1940 sendet der 15-jährige Alfred Geismar eine ebensolche Liste und zählt neben Kleidungsstücken, Wäsche, Decken und Koffer auch Möbel und sein Fahrrad auf. Seine Kleidungsstücke seien mit „A.G.“ gekennzeichnet. Vom 1. Dezember 1940 datiert ein Schreiben der Abteilung jüdische Vermögen des Emmendinger Landrats: „Die in Ihrer Eingabe aufgeführten Gegenstände (Wäsche, Kleider u.s.w.) werden Ihnen zur Verfügung gestellt, wenn Sie mir durch Beweismittel (Urkunden, Zeugen begl. eidesstattliche Erklärungen usw.) einwandfrei darlegen, daß sie Ihr Eigentum sind. Die Aussonderung erfolgt dann bei der Inventaraufnahme. Eine Zusendung erfolgt nicht. Beauftragte Personen haben sich durch gehörig beglaubigte Vollmacht auszuweisen.“

Am 24. Dezember 1940 schreibt Alfred Geismar an das Emmendinger Landratsamt: „Ich beabsichtige, mein im Hause meiner evakuierten Eltern befindliches Eigentum bei der Aussonderung selbst entgegenzunehmen und ersuche hierdurch ergebenst, mir dieses zu gestatten. Die Beweisurkunden für mein Eigentum liegen in Form einer Packgenehmigung (Listen über Auswanderungsgut) beim dortigen Zollamt sowie bei dem Herrn Oberfinanzpräsident in Karlsruhe vor. Ich bitte um umgehende Nachricht. Ein Freicouvert füge ich bei.“ Am 19. Februar 1941 teilt ihm die Abteilung Jüdische Vermögen mit, er dürfe nur mitnehmen, was auf der Auswanderungsliste vom 25. Januar 1939 stehe. Am 6. März 1941 bittet Alfred Geismar „ergebenst“ um Übergabe dieser Dinge an Nathan Rosenberger, den Bevollmächtigen der Jüdischen Kultusvereinigung aus Freiburg (Nathan Rosenberger war Vorsteher der jüdischen Gemeinde Freiburg. Da die Nationalsozialisten für die Abwicklung der Hausverkäufe einen jüdischen Ansprechpartner benötigten, wurde er nicht nach Gurs deportiert. Als Bevollmächtigter der NS-Stadtverwaltung unterstützte er die wenigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die wegen ihrer sogenannten „privilegierten Mischehe" mit christlichen Ehepartnern ebenfalls nicht nach Gurs deportiert worden waren).

Am 25. April 1941 hakt Alfred Geismar nach. Parallel dazu schreibt am selben Tag der Generalbevollmächtigte für das Jüdische Vermögen in Karlsruhe an das Landratsamt: „Wenn die in dem Verzeichnis des Geismar aufgeführten Möbelstücke in der Packliste nicht enthalten sind, so ist dies noch kein Beweis gegen das Eigentum des Geismar, da es durchaus möglich ist, dass er diese Gegenstände nicht mitnehmen wollte. Er hätte also gegebenenfalls durch Vorlage einer eidesstattlichen Versicherung auch bezügl. der Möbelstücke sein Eigentum nachweisen können. Dazu ist jedoch von dort aus nichts weiter zu veranlassen, da Geismar mit Schreiben vom 6.3.1941 sich mit der Herausgabe der auf der Auswanderungspackliste verzeichneten Gegenstände begnügt.“

Am 29. Mai 1941 wendet sich Nathan Rosenberger aus der Freiburger Kirchstraße 11 an das Landratsamt Emmendingen: „Nachdem ich wiederholt vorstellig war wegen der Freigabe der Gegenstände des Alfred Israel Geismar und dessen Schwester Else Sara Geismar, haben Sie mir immer erklärt, Sie wären noch nicht an die Sachen herangekommen. Der junge Geismar hat z.Zt. Ferien und befindet sich zu Besuch hier. Es wäre ihm angenehm und vielleicht wäre es auch zweckmässig, wenn er die Sachen bei Ihnen in Empfang nehmen könnte, da er Ihnen die Sachen selbst am besten bezeichnen kann.“ Am 29. Mai 1941 antwortet die Behörde Nathan Rosenberger: „Sie erhalten anbei in 2 Rohrplattenkoffer, 1 Kiste und einer Pappschachtel verpackt die von Elsa Sara Geismar (Köln-Braunsfeld, Aacherstr. 443) und Alfred Israel Geismar (Berlin C 2, Elisabethstr. 18 bei Ansbach) als Ihr Eigentum angesprochenen und angeforderten Sachen, soweit sie sich in der Wohnung Karl Friedrichstr. 66 II vorgefunden haben Ferner erhalten Sie das von Else Geismar als ihr gehörig bezeichnetes Fahrrad.“ Die Schlüssel für den Koffer liegen anbei.“

Freitod

Alfred Geismar musste in Berlin Zwangsarbeit für Siemens leisten und hatte immer wieder Einsätze beim Aufbau von Auschwitz Monowitz. Auf der Liste für den sogenannten „23. Osttransport“ steht Alfred Geismars Name. Der Transport nach Auschwitz-Birkenau hat Berlin am 29. November 1942 verlassen. Vermutlich am Tag der Deportation nahm sich Alfred Geismar das Leben, weil er eine Ahnung hatte, was ihn in Auschwitz erwartet.

Schicksal der Eltern und der Schwester

Max und Hedwig Geismar wurden am 22. Oktober 1940 in das Konzentrationslager Gurs in Südfrankreich deportiert. "Wir hoffen in diesem Jahr endlich auf Frieden und Ruhe und Gesundheit, auch daß wir gesund herauskommen. Eben sterben fast jeden Tag 2-3 Leute, sind nicht widerstandsfähig." (Brief von Hedwig Geismar aus dem Konzentrationslager Gurs, ohne Datum) Max und Hedwig Geismar wurden am 12. August 1942 in den Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet.

Alfreds Schwester Else wurde im September 1942 von Köln ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Sie hat die Inhaftierung als Schneiderin überlebt, ist 1946 nach Palästina emigriert und hat dort Familie gegründet. Sie hat in Yad Vashem die Testimonials für ihre Eltern und ihren Bruder ausgefüllt.

Dorothea Scherle

Photographien

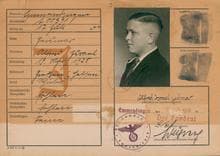

Portrait von Alfred Geismar aus der nationalsozialistischen Judenkennkarte (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

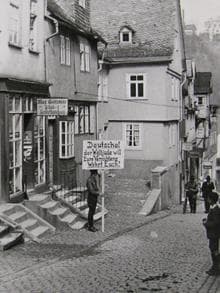

Portrait von Alfred Geismar aus der nationalsozialistischen Judenkennkarte (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Das Geschäft von Max Geismar in Weilburg an der Lahn, aufgenommen während der antijüdischen Boykottaktion am 1. April 1933 (Quelle: Privatarchiv Joachim Warlies).

Das Geschäft von Max Geismar in Weilburg an der Lahn, aufgenommen während der antijüdischen Boykottaktion am 1. April 1933 (Quelle: Privatarchiv Joachim Warlies). Jüdische Kinder der Emmendinger Markgrafenschule (Sonderklasse): 1 Heinz Richheimer; 2 Rolf Weinstock; 3 Else Geismar (Pripis); 4 Gertrud Bloch (Fröhlich); 5 Werner Bloch; 6 Horst Grünebaum; 7 Alfred Geismar; 8 Gertrud "Trudel" Weil (Mendelson); 9 Gert Baer; 10 unbekannt; 11 Richard Kahn; 12 Hannelore Hobel (Eigner); 13 Susanne Wertheimer (House); 14 Eleonore Grünebaum; 15 Rudolf Kahn

(Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

Jüdische Kinder der Emmendinger Markgrafenschule (Sonderklasse): 1 Heinz Richheimer; 2 Rolf Weinstock; 3 Else Geismar (Pripis); 4 Gertrud Bloch (Fröhlich); 5 Werner Bloch; 6 Horst Grünebaum; 7 Alfred Geismar; 8 Gertrud "Trudel" Weil (Mendelson); 9 Gert Baer; 10 unbekannt; 11 Richard Kahn; 12 Hannelore Hobel (Eigner); 13 Susanne Wertheimer (House); 14 Eleonore Grünebaum; 15 Rudolf Kahn

(Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Portrait von Max Geismar 1942 mit 17 Jahren. Das Foto hat er seiner Schwester kurz vor seinem Suizid nach Theresienstadt geschickt (Quelle: Privatarchiv Else Pripis).

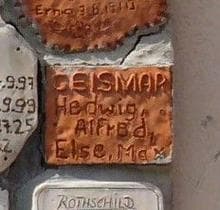

Portrait von Max Geismar 1942 mit 17 Jahren. Das Foto hat er seiner Schwester kurz vor seinem Suizid nach Theresienstadt geschickt (Quelle: Privatarchiv Else Pripis). Gedenktafel an der Weilburger Schlosskirche für die Familie Geismar aus dem Jahr 1988, von einer katholischen Jugendgruppe erstellt. 2011 wurde sie wegen witterungsbedingter Schäden ersetzt (Bild: Joachim Warlies, Weilburg).

Gedenktafel an der Weilburger Schlosskirche für die Familie Geismar aus dem Jahr 1988, von einer katholischen Jugendgruppe erstellt. 2011 wurde sie wegen witterungsbedingter Schäden ersetzt (Bild: Joachim Warlies, Weilburg). Gedenktafel an der Weilburger Schlosskirche für die Familie Geismar und Johanna Günzburger aus dem Jahr 2011. Johanna Günzburger, Schwester von Hedwig Geismar, lebte von 1923 bis 1926 im Haushalt der Geismars. Die Gedenktafel entstand im Rahmen eines Schülerprojekts der Klasse 9b des Weilburger Gymnasiums. Sie hat eine ältere Tafel aus dem Jahr 1988 ersetzt, die wegen witterungsbedingter Schäden ausgetauscht werden musste (Bild: Joachim Warlies, Weilburg).

Gedenktafel an der Weilburger Schlosskirche für die Familie Geismar und Johanna Günzburger aus dem Jahr 2011. Johanna Günzburger, Schwester von Hedwig Geismar, lebte von 1923 bis 1926 im Haushalt der Geismars. Die Gedenktafel entstand im Rahmen eines Schülerprojekts der Klasse 9b des Weilburger Gymnasiums. Sie hat eine ältere Tafel aus dem Jahr 1988 ersetzt, die wegen witterungsbedingter Schäden ausgetauscht werden musste (Bild: Joachim Warlies, Weilburg).Dokumente

Nationalsozialistische Judenkennkarte von Alfred Geismar (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen).

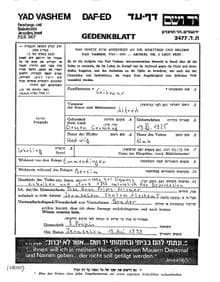

Nationalsozialistische Judenkennkarte von Alfred Geismar (Quelle: Stadtarchiv Emmendingen). Gedenkblatt aus Yad Vashem für Alfred Geismar, ausgefüllt von seiner Schwester Else Rosa Pripis-Geismar (Quelle: Yad Vashem).

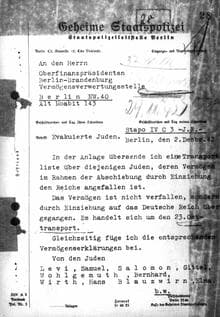

Gedenkblatt aus Yad Vashem für Alfred Geismar, ausgefüllt von seiner Schwester Else Rosa Pripis-Geismar (Quelle: Yad Vashem). Titelseite der Transportliste, auf der Alfred Geismar genannt ist. Ziel des Transports war Auschwitz (Quelle: Archiwum Muzeum Auschwitz).

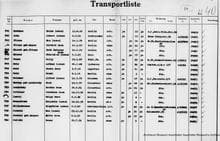

Titelseite der Transportliste, auf der Alfred Geismar genannt ist. Ziel des Transports war Auschwitz (Quelle: Archiwum Muzeum Auschwitz). Transportliste mit dem Namen von Alfred Geismar. Ziel des Transports war Auschwitz (Quelle: Archiwum Muzeum Auschwitz).

Transportliste mit dem Namen von Alfred Geismar. Ziel des Transports war Auschwitz (Quelle: Archiwum Muzeum Auschwitz). Seiner Bitte vom 15. November 1940 fügt Alfred Geismar diese Liste an (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

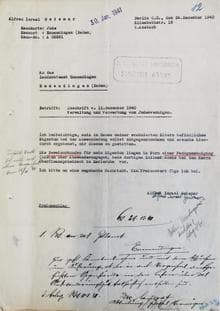

Seiner Bitte vom 15. November 1940 fügt Alfred Geismar diese Liste an (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Am 15. November 1940 bittet Alfred Geismar um Herausgabe persönlicher Habe aus der versiegelten elterlichen Wohnung in Emmendingen (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

Am 15. November 1940 bittet Alfred Geismar um Herausgabe persönlicher Habe aus der versiegelten elterlichen Wohnung in Emmendingen (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Die Abteilung für jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen genehmigt am 11. Dezember 1940 die Herausgabe persönlicher Dinge, vorausgesetzt das Eigentum wird nachgewiesen. Eine eidesstattliche Erklärung genügt aber (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

Die Abteilung für jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen genehmigt am 11. Dezember 1940 die Herausgabe persönlicher Dinge, vorausgesetzt das Eigentum wird nachgewiesen. Eine eidesstattliche Erklärung genügt aber (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Am 24. Dezember 1940 schlägt Alfred Geismar vor, die persönlichen Dinge selbst aus der versiegelten elterlichen Wohnung in Emmendingen zu holen (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

Am 24. Dezember 1940 schlägt Alfred Geismar vor, die persönlichen Dinge selbst aus der versiegelten elterlichen Wohnung in Emmendingen zu holen (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Alfred Geismars Auswanderungsliste vom 25. Januar 1939 (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

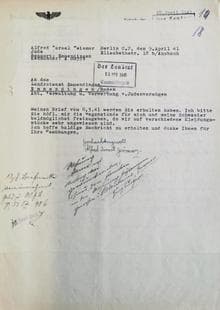

Alfred Geismars Auswanderungsliste vom 25. Januar 1939 (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Am 9. April 1941 hakt Alfred Geismar wegen der Herausgabe der persönlichen Dinge aus der Wohnung seiner Eltern nach (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

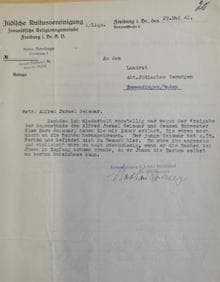

Am 9. April 1941 hakt Alfred Geismar wegen der Herausgabe der persönlichen Dinge aus der Wohnung seiner Eltern nach (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214). Nathan Rosenberger hakt am 29. Mai 1941 bei der Abteilung für Jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen wegen der Geschwister Geismar nach (Quelle: StaF F 1961/1 Nr. 11214).

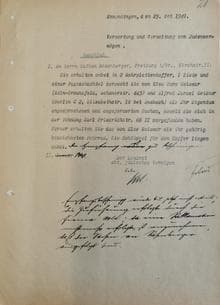

Nathan Rosenberger hakt am 29. Mai 1941 bei der Abteilung für Jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen wegen der Geschwister Geismar nach (Quelle: StaF F 1961/1 Nr. 11214). Am 25. Mai 1941 teilt die Abteilung für jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen Nathan Rosenberger mit, dass er die persönliche Habe der Geschwister Geismar erhält (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

Am 25. Mai 1941 teilt die Abteilung für jüdisches Vermögen im Landratsamt Emmendingen Nathan Rosenberger mit, dass er die persönliche Habe der Geschwister Geismar erhält (Quelle: StaF F 196/1 Nr. 11214).

Archiv & Quellen:

Gedruckte Quellen / Publikationen

- Jenne, Hans-Jörg/Auer, Gerhard (Hgg.), Geschichte der Stadt Emmendingen, Band 2 Vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis 1945, Emmendingen 2011, Seite 530

Archivalien

| Archiv | Quelle | Signatur |

|---|---|---|

| Stadtarchiv Emmendingen | Meldekarte | – |

| Stadtarchiv Emmendingen | Städtische Sammlung | – |

| Stadtarchiv Emmendingen | Nationalsozialistische Judenkennkarte | – |

| Privatarchiv Else Pripis | – | |

| Bundesarchiv Berlin | Gedenkbuch (online) | – |

| Yad Vashem | Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer (online) | – |

| Archiwum Muzeum Auschwitz | – | |

| My Heritage | Deutsche Minderheiten-Volkszählung 1939 | – |

| My Heritage | Stammbaum, verwaltet von Anita Geismar | – |